【初心者向け】英文ビジネスメールで情報共有!CC・BCC・Loop in の使い方完全ガイド

グローバル化やリモートワークの普及に伴い、海外の同僚や取引先と英文メールでやり取りする機会はますます増えています。そんな時、「この情報をあの人にも共有したい」「CCとBCCってどう使い分けるのが正解?」と悩んだ経験はありませんか?

特に、情報共有のやり方は国や文化によって微妙な違いがあり、日本の常識が海外では通用しないことも少なくありません。誤った使い方をしてしまうと、意図せず相手に不快感を与えたり、情報漏洩のリスクにつながる可能性もあります。

この記事では、英文ビジネスメールの初心者でも安心して使える、情報共有のための基本的な英語表現とビジネスマナーを徹底解説します。「CC」「BCC」の正しい使い分けから、ネイティブがよく使う便利なフレーズ「loop in」、そして近年主流となっている「共有リンク」の使い方まで、具体的な例文を交えながら分かりやすくご紹介します。

この記事を読めば、あなたも自信を持って、円滑でプロフェッショナルなコミュニケーションが取れるようになります。

1. まずは基本から!CCとBCCの正しい使い分け

メールの宛先欄にある「CC」と「BCC」。どちらも複数の人に同じメールを送るための機能ですが、その役割とマナーは大きく異なります。まずはこの2つの違いをしっかり理解しましょう。

CC(Carbon Copy)とは? – 「情報共有」をオープンに

CCは「Carbon Copy(カーボンコピー)」の略です。その名の通り、「メインの宛先(To)に送った内容のコピーを、この人たちにも共有していますよ」と全受信者に公開する形でメールを送る機能です。

- 目的:関係者への情報共有、業務の透明性の確保

- 特徴:CCに入れられたメールアドレスは、To、CC、BCC(送信者以外)の受信者全員が見ることができます。

- 主な使用場面:

- プロジェクトチーム内での進捗報告

- 上司への業務報告(「念のためご確認ください」という意図で)

- 担当者間のやり取りを、関係部署にも共有したい場合

例えば、取引先の担当者(To)に送るメールで、その内容を直属の上司にも把握しておいてほしい場合に、上司のアドレスをCCに入れます。これにより、受信者全員が「このメールは〇〇さん(To)宛で、△△さん(CC)にも共有されている」という状況を把握できます。

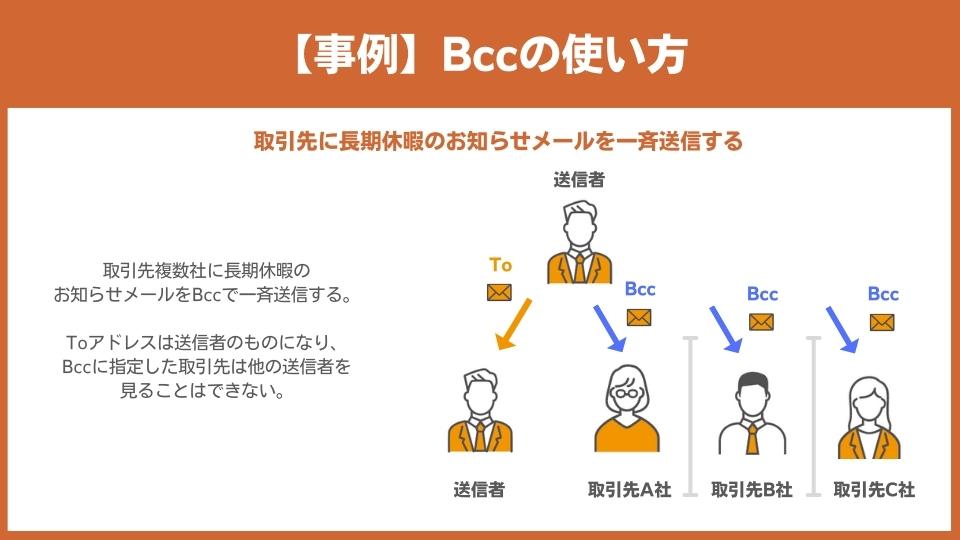

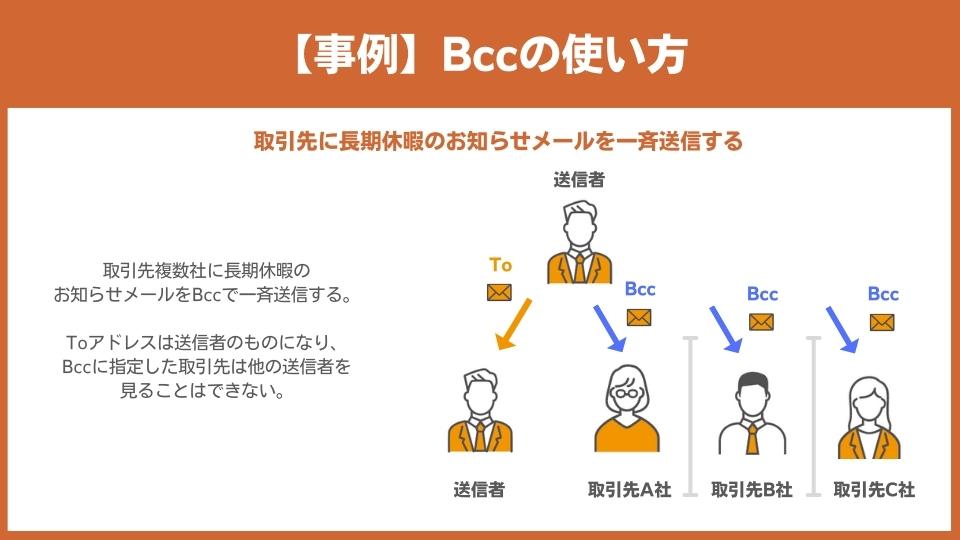

BCC(Blind Carbon Copy)とは? – 「こっそり共有」でプライバシー保護

BCCは「Blind Carbon Copy(ブラインド・カーボンコピー)」の略です。「ブラインド」が意味する通り、BCCに入力されたメールアドレスは、ToやCCの受信者、そして他のBCC受信者からも見ることができません。送信者のみが誰にBCCで送ったかを知っています。

- 目的:他の受信者に知られずに情報を共有する、受信者同士のプライバシーを保護する

- 特徴:BCCに入れられたメールアドレスは、他の受信者には一切表示されません。

- 主な使用場面:

- 複数の取引先やお客様へ、一斉に同じ内容のお知らせを送る場合(受信者同士は面識がないため、お互いのアドレスが見えないようにする配慮)

- 社内での確認のため、取引先へのメールを上司に共有したいが、そのことを取引先には知られたくない場合

- 個人情報保護の観点から、メーリングリストの代わりとして使用する場合

【重要】BCCの最大の注意点は、BCC受信者が「全員へ返信」をしてしまうことです。もしBCC受信者が「全員へ返信」を選択すると、その返信はToとCCの全員に届いてしまい、BCCで送られていたことが白日の下に晒されてしまいます。これは非常に気まずい状況を生むだけでなく、ビジネスマナー違反と見なされる可能性が高いため、BCCでメールを受け取った際は返信の宛先に細心の注意を払いましょう。

日本と海外での文化的な違い

日本のビジネスシーンでは、「関係者各位」として多くの人をCCに入れる文化が根強くあります。しかし、英語圏、特に欧米のビジネス文化では、この習慣はあまり一般的ではありません。

海外では、メールは「自分に関係のある、対応が必要なもの」と捉える傾向が強いです。そのため、自分に関係のないメールが大量にCCで送られてくることを嫌う人が多く、「なぜ私がCCに?」と不信感を持つことさえあります。基本的には、本当に情報共有が必要な相手に絞ってCCを使い、それ以外の「念のため」の共有は避けるのが無難です。

海外のビジネスパートナーとやり取りする際は、CCよりもBCCが好まれることが多いという点を覚えておきましょう。もしCCを使う場合は、なぜその人をCCに入れたのかを本文で簡潔に説明すると、より丁寧な印象を与えます。

例: "I have CC'd my manager, Mr. Smith, for his reference." (参考までに、私の上司であるスミスをCCに追加しました。)

2. ネイティブが使う便利な表現「Loop in」

「〇〇さんをCCに入れておきますね」と伝えたい時、英語でどう表現すればよいでしょうか。もちろん “I will add him to the CC” でも通じますが、よりネイティブらしく、スマートな表現が「loop in」です。

「Loop in」の意味と使い方

「loop in」は、「(人)を話の輪に加える」「(人)に最新情報を共有する」という意味を持つイディオム(慣用句)です。メールの文脈では、主に「(人)をCCに追加して情報共有の輪に入れる」というニュアンスで使われます。

もともとは “keep someone in the loop”(誰かを情報共有の輪の中に入れておく)というフレーズから来ており、ビジネスシーンで非常によく使われる表現です。

【例文】「Loop in」を使った表現

- これから誰かをCCに加えることを伝える時

“I will loop in my colleague, Sarah, on this email thread.”

(このメールのやり取りに、同僚のサラを加えます。) - メールの冒頭で、新たに追加した人を紹介する時

“Looping in David from the marketing team. David, please see the discussion below.”

(マーケティングチームのデイビッドを話に加えます。デイビッド、以下のやり取りを確認してください。) - 誰かに情報共有をお願いする時

“Could you please loop me in on any updates regarding this project?”

(このプロジェクトに関する今後のアップデートについては、私も話の輪に加えていただけますか?)

「loop in」は非常に便利で自然な表現ですが、どちらかというと社内の同僚など、ある程度気心の知れた相手に使うことが多いです。非常にフォーマルな相手や、初めて連絡する相手には “I have included [Name] in the CC.” のような、より丁寧な表現を使うと良いでしょう。

3. ファイル共有の常識!「Shareable Link」と「Grant Access」

大容量のファイルや、複数人で共同編集したいドキュメントを送る際、メールに直接添付するのは得策ではありません。サーバーに負荷がかかったり、バージョン管理が煩雑になったりするためです。現代のビジネスシーンでは、クラウドストレージ(Google Drive, OneDrive, Dropboxなど)を使ったファイル共有が主流です。

共有リンク(Shareable Link)とは?

「Shareable Link(共有可能なリンク)」とは、クラウド上のファイルやフォルダにアクセスするための専用URLのことです。このリンクを相手に送ることで、受信者はファイルを直接ダウンロードしたり、閲覧・編集したりすることができます。

メールでファイルを共有する際は、次のように伝えます。

【例文】共有リンクを送る時の表現

- “I’ve created a shareable link for the report. You can access it here: [Link]”

(レポートの共有リンクを作成しました。こちらからアクセスできます:[リンク]) - “Please find the folder with all the necessary documents via the shareable link below.”

(必要な全ての書類が入ったフォルダへの共有リンクを以下に記載します。) - “Instead of attaching the large file, I’ve uploaded it to Google Drive and am sending you a shareable link.”

(大容量ファイルを添付する代わりに、Google Driveにアップロードして共有リンクをお送りします。)

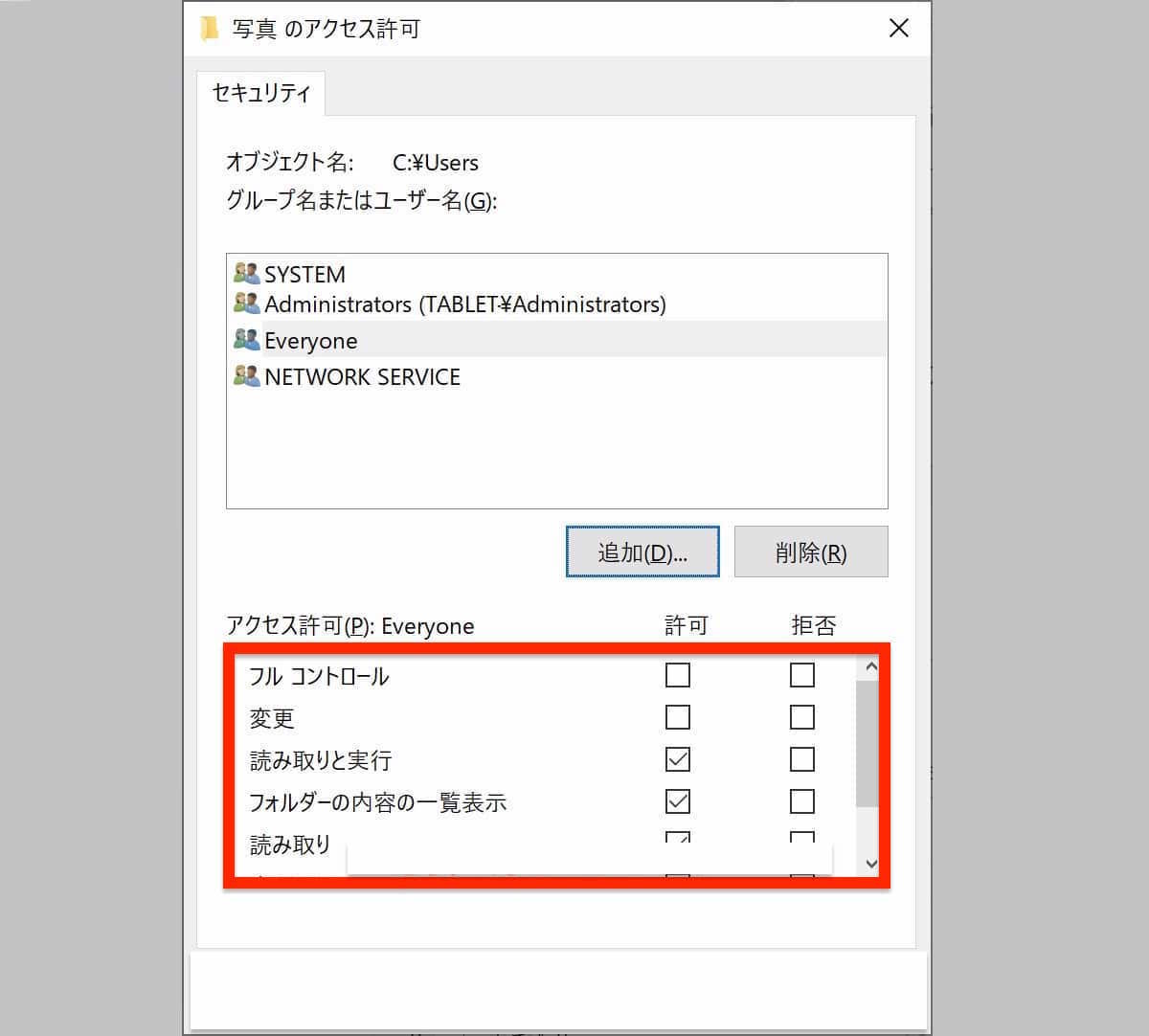

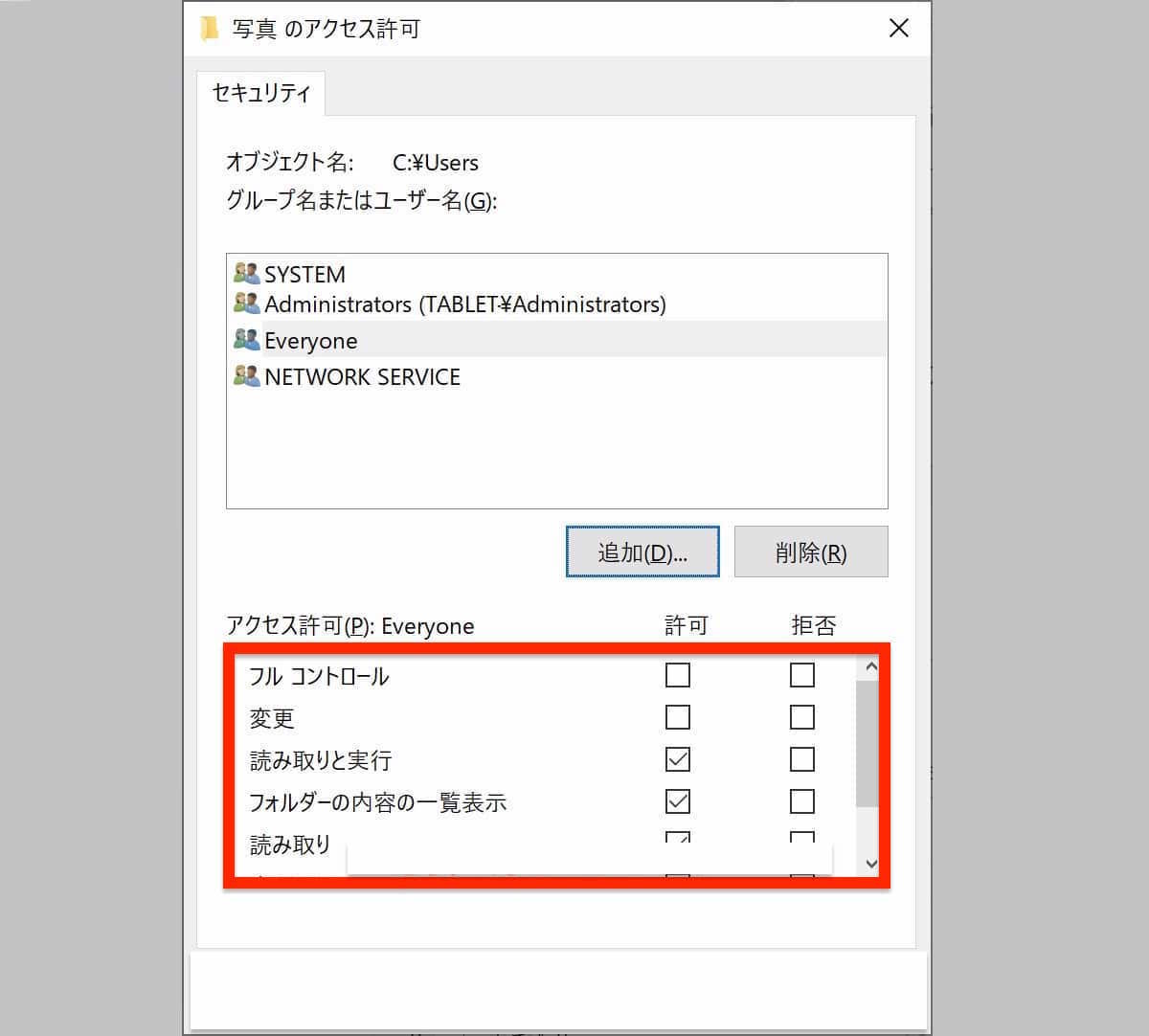

アクセス権の付与(Grant Access)

共有リンクを送る際に非常に重要なのが、「アクセス権(Access right / Permission)」の設定です。リンクを知っていても、適切なアクセス権がなければファイルを開くことはできません。「アクセス権をください」と相手から返信が来た、という経験がある方も多いのではないでしょうか。

アクセス権には、主に以下のような種類があります。

- 閲覧者(Viewer): ファイルを見ることしかできない。

- コメント可(Commenter): ファイルにコメントを追加できるが、編集はできない。

- 編集者(Editor): ファイルを自由に編集できる。

相手にアクセス権を「付与する」ことを英語で “grant access” と言います。逆に、アクセス権を「リクエストする」場合もこの表現を使います。

【例文】アクセス権に関する表現

- アクセス権をリクエストする時

“Could you please grant me access to the document? I don’t seem to have permission to open it.”

(そのドキュメントへのアクセス権を付与していただけますか?開く権限がないようです。) - アクセス権を付与したことを伝える時

“I have just granted you access to the shared folder. Please let me know if you have any issues.”

(ただいま共有フォルダへのアクセス権を付与しました。何か問題があればお知らせください。)

共有リンクを送る前には、必ず相手に適切なアクセス権が付与されているかを確認する癖をつけましょう。これにより、余計なやり取りを減らし、スムーズに業務を進めることができます。

4. まとめ:丁寧で分かりやすい情報共有のためのクイックリファレンス

最後に、この記事で学んだポイントと、すぐに使える便利な英語表現をまとめます。

情報共有の基本マナー

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| CCの基本 | オープンな情報共有が目的。関係者全員にアドレスが見える。海外では必要最低限に留めるのがマナー。 |

| BCCの基本 | 受信者のプライバシー保護が目的。他の受信者にアドレスは見えない。一斉送信や、内密な共有に使用する。 |

| Loop in | 「話の輪に加える」という意味の便利なフレーズ。誰かをCCに追加する際に使うとスマート。 |

| ファイル共有 | 大容量ファイルは添付せず、「共有リンク」を使うのが常識。送る前に必ず「アクセス権」の確認を。 |

【状況別】そのまま使える!英文メールフレーズ集

以下のフレーズをコピーして、あなたのメール作成に役立ててください。

■ 誰かをCCに追加することを伝える ・I have CC'd Ms. Tanaka for her reference. (参考までに、田中さんをCCに入れました。) ・I will loop you in on our progress. (進捗については、あなたにも共有しますね。) ・Looping in our project manager, Kenji. (私たちのプロジェクトマネージャーであるケンジを話に加えます。) ■ 情報共有をお願いする ・Please CC me on any future correspondence regarding this matter. (この件に関する今後のご連絡は、私をCCに入れてください。) ・Please keep me in the loop. (常に最新情報を共有してください。) ■ ファイルを共有する ・I’ve sent you a shareable link to the presentation file. (プレゼンテーションファイルの共有リンクをお送りしました。) ・Please see the attached file. (※小さいファイルの場合) (添付ファイルをご覧ください。) ■ アクセス権をリクエストする ・Could you please grant me access to the shared folder? (共有フォルダへのアクセス権をいただけますでしょうか?) ・I'm requesting access to the document. Please approve it when you have a moment. (ドキュメントへのアクセスをリクエストしています。お時間のある時に承認をお願いします。)

正しい知識とマナーを身につけることで、英文メールでのコミュニケーションはもっと円滑で効果的なものになります。今回ご紹介した表現を積極的に活用して、世界中の人々とスムーズな情報共有を実現しましょう。

“`

—

### **Final Output (without citation tags)**

| カラム名 | 説明 | 必須 |

| :— | :— | :— |

| title | 【初心者向け】英文ビジネスメールで情報共有!CC・BCC・Loop in の使い方完全ガイド | ○ |

| slug | english-business-mail-information-sharing-guide | ○ |

| featMediaId | | △ |

| categoryIds | 4,11,12 | ○ |

| tagIds | 25,42,54,55,56,60 | ○ |

| postId | | △ |

“`html

【初心者向け】英文ビジネスメールで情報共有!CC・BCC・Loop in の使い方完全ガイド

グローバル化やリモートワークの普及に伴い、海外の同僚や取引先と英文メールでやり取りする機会はますます増えています。そんな時、「この情報をあの人にも共有したい」「CCとBCCってどう使い分けるのが正解?」と悩んだ経験はありませんか?

特に、情報共有のやり方は国や文化によって微妙な違いがあり、日本の常識が海外では通用しないことも少なくありません。誤った使い方をしてしまうと、意図せず相手に不快感を与えたり、情報漏洩のリスクにつながる可能性もあります。

この記事では、英文ビジネスメールの初心者でも安心して使える、情報共有のための基本的な英語表現とビジネスマナーを徹底解説します。「CC」「BCC」の正しい使い分けから、ネイティブがよく使う便利なフレーズ「loop in」、そして近年主流となっている「共有リンク」の使い方まで、具体的な例文を交えながら分かりやすくご紹介します。

この記事を読めば、あなたも自信を持って、円滑でプロフェッショナルなコミュニケーションが取れるようになります。

1. まずは基本から!CCとBCCの正しい使い分け

メールの宛先欄にある「CC」と「BCC」。どちらも複数の人に同じメールを送るための機能ですが、その役割とマナーは大きく異なります。まずはこの2つの違いをしっかり理解しましょう。

CC(Carbon Copy)とは? – 「情報共有」をオープンに

CCは「Carbon Copy(カーボンコピー)」の略です。その名の通り、「メインの宛先(To)に送った内容のコピーを、この人たちにも共有していますよ」と全受信者に公開する形でメールを送る機能です。

- 目的:関係者への情報共有、業務の透明性の確保

- 特徴:CCに入れられたメールアドレスは、To、CC、BCC(送信者以外)の受信者全員が見ることができます。

- 主な使用場面:

- プロジェクトチーム内での進捗報告

- 上司への業務報告(「念のためご確認ください」という意図で)

- 担当者間のやり取りを、関係部署にも共有したい場合

例えば、取引先の担当者(To)に送るメールで、その内容を直属の上司にも把握しておいてほしい場合に、上司のアドレスをCCに入れます。これにより、受信者全員が「このメールは〇〇さん(To)宛で、△△さん(CC)にも共有されている」という状況を把握できます。

BCC(Blind Carbon Copy)とは? – 「こっそり共有」でプライバシー保護

BCCは「Blind Carbon Copy(ブラインド・カーボンコピー)」の略です。「ブラインド」が意味する通り、BCCに入力されたメールアドレスは、ToやCCの受信者、そして他のBCC受信者からも見ることができません。送信者のみが誰にBCCで送ったかを知っています。

- 目的:他の受信者に知られずに情報を共有する、受信者同士のプライバシーを保護する

- 特徴:BCCに入れられたメールアドレスは、他の受信者には一切表示されません。

- 主な使用場面:

- 複数の取引先やお客様へ、一斉に同じ内容のお知らせを送る場合(受信者同士は面識がないため、お互いのアドレスが見えないようにする配慮)

- 社内での確認のため、取引先へのメールを上司に共有したいが、そのことを取引先には知られたくない場合

- 個人情報保護の観点から、メーリングリストの代わりとして使用する場合

【重要】BCCの最大の注意点は、BCC受信者が「全員へ返信」をしてしまうことです。もしBCC受信者が「全員へ返信」を選択すると、その返信はToとCCの全員に届いてしまい、BCCで送られていたことが白日の下に晒されてしまいます。これは非常に気まずい状況を生むだけでなく、ビジネスマナー違反と見なされる可能性が高いため、BCCでメールを受け取った際は返信の宛先に細心の注意を払いましょう。

日本と海外での文化的な違い

日本のビジネスシーンでは、「関係者各位」として多くの人をCCに入れる文化が根強くあります。しかし、英語圏、特に欧米のビジネス文化では、この習慣はあまり一般的ではありません。

海外では、メールは「自分に関係のある、対応が必要なもの」と捉える傾向が強いです。そのため、自分に関係のないメールが大量にCCで送られてくることを嫌う人が多く、「なぜ私がCCに?」と不信感を持つことさえあります。基本的には、本当に情報共有が必要な相手に絞ってCCを使い、それ以外の「念のため」の共有は避けるのが無難です。

海外のビジネスパートナーとやり取りする際は、CCよりもBCCが好まれることが多いという点を覚えておきましょう。もしCCを使う場合は、なぜその人をCCに入れたのかを本文で簡潔に説明すると、より丁寧な印象を与えます。

例: "I have CC'd my manager, Mr. Smith, for his reference." (参考までに、私の上司であるスミスをCCに追加しました。)

2. ネイティブが使う便利な表現「Loop in」

「〇〇さんをCCに入れておきますね」と伝えたい時、英語でどう表現すればよいでしょうか。もちろん “I will add him to the CC” でも通じますが、よりネイティブらしく、スマートな表現が「loop in」です。

「Loop in」の意味と使い方

「loop in」は、「(人)を話の輪に加える」「(人)に最新情報を共有する」という意味を持つイディオム(慣用句)です。メールの文脈では、主に「(人)をCCに追加して情報共有の輪に入れる」というニュアンスで使われます。

もともとは “keep someone in the loop”(誰かを情報共有の輪の中に入れておく)というフレーズから来ており、ビジネスシーンで非常によく使われる表現です。

【例文】「Loop in」を使った表現

- これから誰かをCCに加えることを伝える時

“I will loop in my colleague, Sarah, on this email thread.”

(このメールのやり取りに、同僚のサラを加えます。) - メールの冒頭で、新たに追加した人を紹介する時

“Looping in David from the marketing team. David, please see the discussion below.”

(マーケティングチームのデイビッドを話に加えます。デイビッド、以下のやり取りを確認してください。) - 誰かに情報共有をお願いする時

“Could you please loop me in on any updates regarding this project?”

(このプロジェクトに関する今後のアップデートについては、私も話の輪に加えていただけますか?)

「loop in」は非常に便利で自然な表現ですが、どちらかというと社内の同僚など、ある程度気心の知れた相手に使うことが多いです。非常にフォーマルな相手や、初めて連絡する相手には “I have included [Name] in the CC.” のような、より丁寧な表現を使うと良いでしょう。

3. ファイル共有の常識!「Shareable Link」と「Grant Access」

大容量のファイルや、複数人で共同編集したいドキュメントを送る際、メールに直接添付するのは得策ではありません。サーバーに負荷がかかったり、バージョン管理が煩雑になったりするためです。現代のビジネスシーンでは、クラウドストレージ(Google Drive, OneDrive, Dropboxなど)を使ったファイル共有が主流です。

共有リンク(Shareable Link)とは?

「Shareable Link(共有可能なリンク)」とは、クラウド上のファイルやフォルダにアクセスするための専用URLのことです。このリンクを相手に送ることで、受信者はファイルを直接ダウンロードしたり、閲覧・編集したりすることができます。

メールでファイルを共有する際は、次のように伝えます。

【例文】共有リンクを送る時の表現

- “I’ve created a shareable link for the report. You can access it here: [Link]”

(レポートの共有リンクを作成しました。こちらからアクセスできます:[リンク]) - “Please find the folder with all the necessary documents via the shareable link below.”

(必要な全ての書類が入ったフォルダへの共有リンクを以下に記載します。) - “Instead of attaching the large file, I’ve uploaded it to Google Drive and am sending you a shareable link.”

(大容量ファイルを添付する代わりに、Google Driveにアップロードして共有リンクをお送りします。)

アクセス権の付与(Grant Access)

共有リンクを送る際に非常に重要なのが、「アクセス権(Access right / Permission)」の設定です。リンクを知っていても、適切なアクセス権がなければファイルを開くことはできません。「アクセス権をください」と相手から返信が来た、という経験がある方も多いのではないでしょうか。

アクセス権には、主に以下のような種類があります。

- 閲覧者(Viewer): ファイルを見ることしかできない。

- コメント可(Commenter): ファイルにコメントを追加できるが、編集はできない。

- 編集者(Editor): ファイルを自由に編集できる。

相手にアクセス権を「付与する」ことを英語で “grant access” と言います。逆に、アクセス権を「リクエストする」場合もこの表現を使います。

【例文】アクセス権に関する表現

- アクセス権をリクエストする時

“Could you please grant me access to the document? I don’t seem to have permission to open it.”

(そのドキュメントへのアクセス権を付与していただけますか?開く権限がないようです。) - アクセス権を付与したことを伝える時

“I have just granted you access to the shared folder. Please let me know if you have any issues.”

(ただいま共有フォルダへのアクセス権を付与しました。何か問題があればお知らせください。)

共有リンクを送る前には、必ず相手に適切なアクセス権が付与されているかを確認する癖をつけましょう。これにより、余計なやり取りを減らし、スムーズに業務を進めることができます。

4. まとめ:丁寧で分かりやすい情報共有のためのクイックリファレンス

最後に、この記事で学んだポイントと、すぐに使える便利な英語表現をまとめます。

情報共有の基本マナー

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| CCの基本 | オープンな情報共有が目的。関係者全員にアドレスが見える。海外では必要最低限に留めるのがマナー。 |

| BCCの基本 | 受信者のプライバシー保護が目的。他の受信者にアドレスは見えない。一斉送信や、内密な共有に使用する。 |

| Loop in | 「話の輪に加える」という意味の便利なフレーズ。誰かをCCに追加する際に使うとスマート。 |

| ファイル共有 | 大容量ファイルは添付せず、「共有リンク」を使うのが常識。送る前に必ず「アクセス権」の確認を。 |

【状況別】そのまま使える!英文メールフレーズ集

以下のフレーズをコピーして、あなたのメール作成に役立ててください。

■ 誰かをCCに追加することを伝える ・I have CC'd Ms. Tanaka for her reference. (参考までに、田中さんをCCに入れました。) ・I will loop you in on our progress. (進捗については、あなたにも共有しますね。) ・Looping in our project manager, Kenji. (私たちのプロジェクトマネージャーであるケンジを話に加えます。) ■ 情報共有をお願いする ・Please CC me on any future correspondence regarding this matter. (この件に関する今後のご連絡は、私をCCに入れてください。) ・Please keep me in the loop. (常に最新情報を共有してください。) ■ ファイルを共有する ・I’ve sent you a shareable link to the presentation file. (プレゼンテーションファイルの共有リンクをお送りしました。) ・Please see the attached file. (※小さいファイルの場合) (添付ファイルをご覧ください。) ■ アクセス権をリクエストする ・Could you please grant me access to the shared folder? (共有フォルダへのアクセス権をいただけますでしょうか?) ・I'm requesting access to the document. Please approve it when you have a moment. (ドキュメントへのアクセスをリクエストしています。お時間のある時に承認をお願いします。)

正しい知識とマナーを身につけることで、英文メールでのコミュニケーションはもっと円滑で効果的なものになります。今回ご紹介した表現を積極的に活用して、世界中の人々とスムーズな情報共有を実現しましょう。

“`